長井市史

長井市史とは

市史(自治体史)とは、その地方自治体の歴史について編纂(へんさん※)したものです。長井市では、市制60周年を記念して、平成26年から市史編纂事業をスタートし、令和6年3月で、予定していた全6巻をすべて刊行することができました。

※編纂(へんさん)とは…多くの資料や原稿を集めて整理し、それらをひとつの書物にまとめること。

内容は、原始時代(縄文、弥生時代など)から現代にいたるまでの出来事をまとめた通史編が全4巻、また建物や生物などの特定分野についてまとめた各論編が全2巻という構成になっています。

長井市は市制20周年の際にも市史を刊行しましたが、新しく編纂した市史は当時の市史の書き直しではなく、「新しい研究成果」「新しい目線」をふんだんに取り入れた、まったく別の歴史の本としてつくられました。

本アーカイブでは、長井市史に掲載した図版の一部を解説文とともに掲載しています。また本ページでは、長井の歴史に関するコラムを随時更新していきます。本アーカイブをきっかけに、長井の歴史に興味を持っていただければ幸いです。

各巻の紹介(クリックすると開きます)

通史第1巻(原始・古代、中世編)

~旧石器時代から戦国時代のおわりまで~

通史第1 巻では、旧石器時代や縄文時代の人々の暮らし、中世の伊達氏支配下の長井の様子、小桜館( こざくらだて)に所縁のある片倉氏について、また長井市内に残る中世山城跡・館跡についてを主な内容としています。

通史第2巻(近世編)

~蒲生氏郷の置賜支配から戊辰戦争まで~

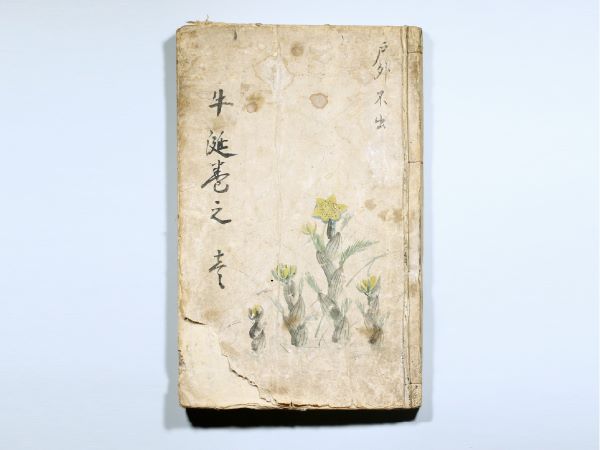

米沢藩政下の長井の様子、最上川舟運で栄えた長井商人の隆盛と花開いた長井の文化、そして米沢藩お抱えの長井出身の刀工たちの活躍を主な内容としています。

通史第3巻(近代編)

~明治維新からアジア太平洋戦争終結まで~

明治維新からアジア太平洋戦争敗戦までの長井での政治社会の動きをベースとし、各時期における養蚕業・製糸業・長井紬織や俳句・川柳・絵画などの産業と文化の隆盛について述べています。

通史第4巻(現代編)

~戦後復興から令和の長井まで~

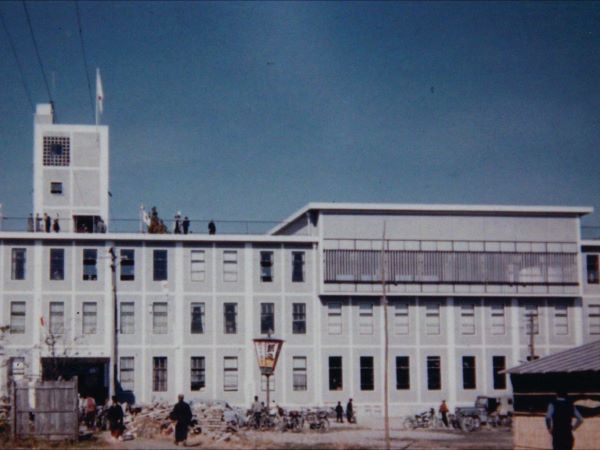

終戦に伴う復員、戦後復興、町村合併による「長井市誕生」、高度成長期から安定成長期における市民の暮らしと文化、そして令和の長井と未来への展望について述べています。

各論第1巻(地理自然、建築・都市・環境、石造文化財編)

長井市域の地形の成り立ちや生息する動植物をまとめた「地理自然編」、市内の歴史的建造物や都市計画についてまとめた「建築・都市・環境編」、市内各所に残る石碑や六面幢などの分布や年代をまとめた「石造文化財編」の3分野で構成されています。

各論第2巻(水と文化編、仏教彫刻編)

「水」によって育まれた長井市域の民俗、文化、長井市のシンボルである黒獅子を含む祭礼などを紹介する「水と文化編」、市内の寺社仏閣に伝わる仏像・神像を網羅的に紹介する「仏教彫刻編」の2分野で構成されています。

昭和版長井市史

市制20周年を記念してつくられた長井市では初めての「市史」になります。昭和50~60年代にかけて刊行されました。第1巻(原始・古代・中世)、第2巻(近世)、第3巻(近現代)、第4巻(風土・文化・民俗)の全4巻で構成され、総ページ数は4,000ページを超えます。歴史だけではなく、当時の衣食住、地名の由来、民俗芸能など内容は多岐にわたり、長井の百科事典のような読み物となっています。

長井市史ダイジェストとは(クリックすると開きます)

長井市史通史全4巻・各論全2巻に掲載した図版に、本文を要約した解説を付けてデジタルアーカイブに掲載しました。原始時代から現代までで約900点の資料を公開しています。

また、長井市史ダイジェストとして公開している資料をテーマごとに選別し、紹介する「長井市史コラム」も随時更新していきます。長井市史ダイジェストが、長井の歴史に触れるきっかけとなれば幸いです。